<リペアマイスター 荒島(リスタ大阪ATC店)>

木製家具修理・金属製家具修理などを専門的な学校で学び、リスタでオフィス家具の修理を10年以上担当。一見素人目には直すことができなそうなオフィス家具を新品と見違える状態に直せることも。また、リメイクにより、椅子の背もたれをジーンズに張り替えるなど、中古オフィス家具に新しい価値を付加し、オフィス家具を良い状態で長く使うことを、さまざまな角度から推進している。

リペアマイスターがオフィスチェアの修理のためのポイントを解説します。

(1)オフィスデスクのよくあるトラブルランキング

1位 天板の傷/凹み

【天板の傷/凹み=直しやすい】

オフィスデスクの天板部分は日常的に利用する部分なので、傷がつきやすい部分です。コロナ禍以降、オフィス内でも抗菌・抗ウィルス対策のためアルコール消毒がよく行われるようになり、デスク天板の素材によっては劣化が早まりやすい傾向にあります。細かな傷が残ってしまったり、色が変色したりしてしまうなどの状態がよく見られるケースです。

また、デスク上に重いものを誤って落としてしまった場合やデスク上のパソコンやディスプレイ、卓上棚などとの相性が悪い場合など、天板に凹みが見られるケースもあります。

傷と凹みについては、基本的な修理方法は同じです。天板の材質に合わせて、キズの範囲を確認しながら、機能面が損なわれないように修復を行います。

天板の素材は主に、メラミン化粧板、金属天板、木製天板がオフィス家具の主要な天板素材です。傷や凹みが大きい場合は、パテで欠損している部分を埋め、ならした後に、元の材質に合わせて色調を合わせて色を付けや塗装を行います。木目の場合は、欠損部分の木目模様を損なわないように、傷の箇所を目立たなくしていきます。

★メラミン化粧板(ポストフォーム)とは?

メラミン化粧板とは、メラミン樹脂をはじめとする樹脂を浸透させたチタン紙を他の素材と重ね、加熱・圧着して作られる高耐久の化粧板です。メラミン樹脂は高熱で硬化する特性を持つため、製品は非常に硬く、傷や汚れに強い仕上がりとなります。

また、デザインの自由度が高いことから、無地のシンプルなデザインからリアルな木目調まで幅広い加工が可能です。オフィスデスクの天板をはじめ、さまざまなオフィス家具で使用されています。

★パテとは?

パテとは、傷や凹みによる段差を埋めるための補修素材です。オフィス家具のパテは、オフィス家具の材質に応じて、木製専用、スチール専用、レザー専用など、さまざまな種類が用意されており、それぞれの特性に合わせた補修が可能です。

パテには豊富なカラーバリエーションがあり、補修箇所に合わせて色を調整する技術が求められます。パテを混ぜて微妙な色合いを再現することで、修復箇所を目立たなくし、美しい仕上がりを実現します。

2位 キャスター/ブレーキの不具合、引き出しローラーの不具合

【キャスター/ブレーキの不具合、引き出しローラーの不具合=やや直しづらい】

デスク脚部分のキャスター/ブレーキや引き出しのローラーなどの可動部分については、基本的に部品交換となるケースが多いです。そのため、在庫品があれば部品交換はしやすいため、よく流通しているオフィスデスクであれば部品交換はしやすくなります。また、同じ型番の製品がない場合でも、サイズが合う部品があれば機能性を損なうことなく、交換が可能です。オフィスデスクはキャスター/ブレーキ/ローラーなどの基本構造が比較的似ているため、サイズのあう代替品も比較的揃いやすい部品です。

キャスターやローラーの回転軸の動きがやや悪い程度の場合は、サビ・埃落としや潤滑剤の塗布などでスムーズに動くように修復していきます。軽度の動きの不具合であれば、この方法でも直ることがあります。

3位 引き出し棚部分や会議用デスクの折畳みの不具合

【棚部分や折畳みの不具合=やや直しづらい】

デスクインキャビネットの引き出し棚部分や会議用オフィスの折り畳み部分は、各メーカーのシリーズによっても構造が異なるため、やや直しづらい部分となります。棚が開かない、折り畳みができない、などの機能性を失っている場合は修理できないと考えておいたほうが無難です。

- 動きがスムーズでない

- 多少のがたつきがある

など、不具合の程度によっては、キャスター部分などと同様にサビ・埃落とし、潤滑剤の塗布で修復する場合もあります。

4位 取っ手部分などのプラスティックの黄ばみ/変色/日焼け

【取っ手部分などのプラスティックの黄ばみ/変色/日焼け=やや直しづらい】

基本的に変色に関しては油分劣化などが多く、油分洗浄などで軽減する程度の対応となります。汚れがひどい場合、完全に汚れが落ちることは期待しづらいです。

ただし、取っ手部分の構造や材質によっては、塗装ができる場合があります。変色の程度がひどく、塗装が出来る場合は、類似するカラーで変色部分を新たに塗装し修繕することができます。こだわりのオフィスデスクや役員用の特別なデスクなどは、こういった方法で修繕することで良い状態で長く使うことができます。

5位 電源部分などの不具合

【電源部分などの不具合=直しづらい/直せない】

各メーカーのシリーズによっても構造が異なるため、電源部分は部品交換や修理がむずかしく、基本的に直せないパーツとなります。

そのため、中古オフィスデスクを選ぶ際には電源部分は注意深くチェックが必要です。リサイクルショップで購入するのであれば、店舗の許可を得て通電して確認したほうがよい部分になります。オンラインでの購入であれば、担当者に念入りに確認をしたほうがよいでしょう。

ただし、仮に不具合があった場合でも、パソコンやディスプレイ用の電源であれば、配線コードでも補えます。利用用途に応じて不具合の影響が軽微かを確認し、より安く購入できるのであればそういったものを選ぶのもひとつの方法です。

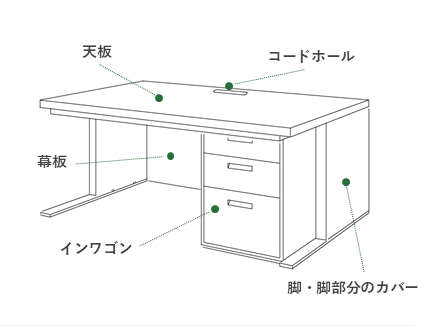

(2)オフィスデスクの基本構造

オフィスチェアの修理箇所を把握するために、オフィスチェアの基本構造を知っておくことも重要です。修理依頼を検討する際にも、事前に各パーツの状態を正確に伝えることで、修理が可能か判断しやすくなります。

1. 天板

デスクの上面で、主に作業をしたり、物を置いたりするための平らな部分です。メラニン製、木製、金属製などさまざまな素材があり、耐久性やデザイン性が求められます。

2. 幕板

デスクの正面や側面に取り付けられる板状の部品で、デザイン性と補強の役割を兼ねています。また、視線を遮り、作業空間のプライバシーを確保する効果もあります。

3. デスクインキャビネット/ローラー

デスクの下部に設置される収納スペースです。カギ付きで貴重品を保管する部分や、棚として使える部分があり、収納力と利便性を高めます。

4. 折り畳み部分

デスクの一部が折り畳める仕組みになっており、使用しないときにコンパクトに収納できるのが特徴です。主に、会議テーブルなど、スペース効率を重視したオフィスデスクに用いられます。

5. 電源部分/コードホール

デスク上または内部に設置されたコンセントなどの電源供給装置。持ち運び用のノートPCが普及している現在、さまざまなデバイスの利用をスムーズにするために重要な機能です。

構造的に電源が内蔵されていなくても、配線が通しやすいように穴やケーブルをまとめるためのコードホールが多くのオフィスデスクもあり、使用するデバイスの個数や実際の作業環境に合わせて選ぶ必要があります。

6. 脚部分

デスクを支える柱やフレーム部分です。素材や形状により、デザイン性と安定性を両立させています。近年の高機能デスクでは電動の昇降機能が付いているものも出てきており、ボタンで作業者に合わせて天板の高さを変えられるものもあります。

7. キャスター/ブレーキ

デスクを移動しやすくするための車輪部分です。移動後に固定できるよう、ブレーキ機能が付いているものがほとんどです。

デスクのキャスター/ブレーキ部分は長年使用していると、サビついたり、汚れが溜まったりして動きづらくなることがあります。軽度な不具合であれば、清掃と潤滑剤の塗布で修繕できます。

8. 取っ手

デスクのキャビネットや引き出し部分を開閉するための部品です。デザインや使いやすさが考慮され、シンプルなものから装飾性の高いものまで種類があります。

9. サイドエッジ

天板の横部分をサイドエッジといいます。木製家具の場合は木口ともいいます。この部分は破損しやすいため、プラスティックカバーで隠していたり、木口シールで補強したりしています。サイドエッジの保護カバーがなくなるケースもあり、こういった場合は各メーカー取り寄せにて、修理も対応できます。

(3)オフィス家具の規格

オフィス家具−机・テーブルの日本工場規格 JIS S1031

<JIS規格での机・テーブルの定義>引用

ここでいう机・テーブルとは,主にオフィスでの使用を目的とし,天板,袖,脚,引出しなどの主要部、材の組合せによって構成され,用途に応じて執務,会議,応接などに用いられ,折り畳み構造,高さ調節構造及び組立て構造のものを含む。ただし,連結しないと自立できない構造の机・テーブル,机と組み合わせて使用する補助テーブル,単柱テーブル及びパネルシステムで構成する机・テーブルは除く。

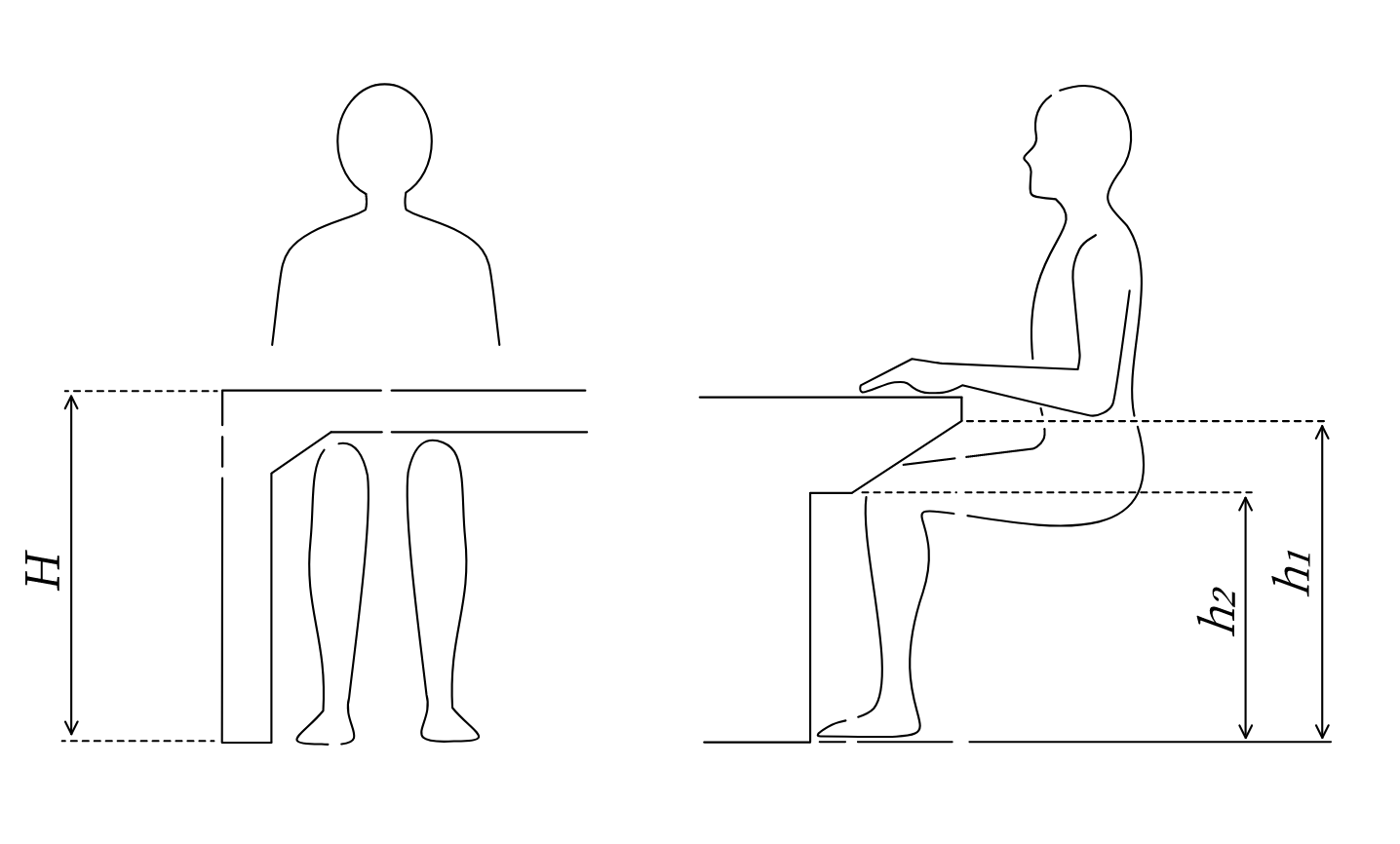

中古オフィスデスク選びに影響するポイントとしては、このJIS規格(S1031)の「高さ」に関連する部分です。改定を経て高さの規定がより高くなるように変わってきており、体格に合うか?椅子と合うか?などの確認が重要になります。

古くは1971年のJISでは高さを700mmに、その後、1999年には寸法規定は参考扱いとなっています。現在の高さに関する規定では、2016年の(H)700または720の場合(h1)を620mm以上、(H)650または670の場合(h1)を590mm以上とすることが望ましいという規定になっています。※図参照

オフィスデスクは耐久年数以上に使用期間が長く持つ場合も多く、2016年前後のオフィスデスクもまだ中古市場にもあるため注意が必要です。デスクが古く、チェアが新しい場合、デスクが低く、椅子が高い設計になっている可能性があります。そうすると、椅子の肘付きデスクにぶつかる、座った人が狭く圧迫感を感じるなどの状態がオフィスデスクとオフィスチェアを組み合わせた後に分かることがあります。

オフィスデスクの規格はほぼ700or 720mmのいずれかとなっており、オフィステーブルについてもほぼ720or 740mmと決まっているため、細かな高さの調整はオフィスチェア側で行うほうが選択しやすいです。

女性/男性で適正な高さもかわってくるため、

- 女性:座面と地面→380~410mmくらいまで→デスクの高さ700or 720mm

- 男性:座面と地面→400~430mm くらいまで→デスクの高さ700or 720mm

程度を確保することが望ましいでしょう。

また、オフィスデスク/テーブルを選ぶ際には、700or 720or740mmのいずれかの場合がほとんどですが、同じ島に複数の高さのパターンがあるとレイアウト組むときにガタガタになってしまいます。なるべく同一の高さにすることが望ましいですが、低いオフィスデスク側にアジャスターつけるなどして高さを合わせることもできます。

新品のオフィス家具であれば、これらのサイズ感が合致して設計されていることが多いですが、中古オフィス家具の場合は同じメーカーであっても、年代によって必ずしも快適な組み合わせになっているわけではないので注意が必要です。

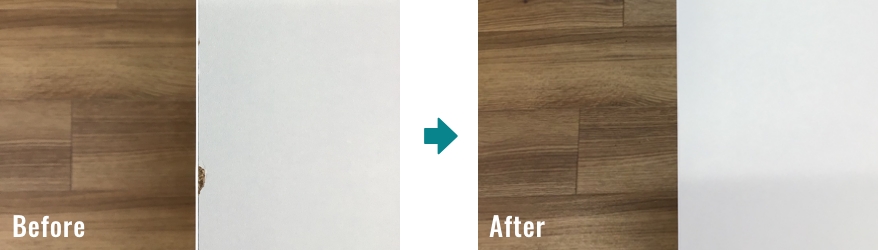

(4)オフィスチェア修理のBefore / After事例

- アルコール消毒による表面塗装の剥がれ補修

- 工具落下による天板のえぐれ傷

- シート張り加工

下地をパテで整えてから、シート張りを行う。

(5)オフィスデスク修理の価格表

傷・凹みの修復 50,000円~

状態により費用が変わりますので、お問合せください。

※状態によって大きく異なります。あくまで目安ですので、最終的な見積は別途お問合せください。

※現地での修理の場合、別途出張費/作業費がかかる場合がございます。

※配送を伴う場合、別途運搬費がかかる場合がございます。

※休日作業・夜間作業などは別途費用がかかります。

※見積無料査定:写真なら無料(写真で判断しきれない場合もあるため、現地調査が必要な場合は別途費用がかかる場合がございます。)

その他、まとめて修理する場合は費用を抑えて修理できる場合がございます。

(6)オフィスデスクを直すべき?買いなおすべき?の判断基準

オフィスデスクを「直すべきか、買いなおすべきか」判断する際の基準を以下のポイントで詳細に説明します。

1. 修理箇所の確認

まずオフィスデスクの不具合箇所が傷や凹みであれば、比較的修理はしやすくなります。見た目は大きな損傷に見えていても、修理の専門家が診断すれば簡単に直せるものもあります。オフィスデスクであれば、デスク天板の角が欠けてしまっている場合でも、パテで構造部分を修復し、きれいに直すことも可能です。

一方、不具合箇所が、キャスターなどの可動部分、折り畳みなどの機能部分、電源部分などの場合は、比較的修理しづらくなります。不具合内容によっては、交換用の部品が無い、回復が期待しづらいなどのパーツもあります。まずは、ご自身で不具合箇所を確認し、撮影などして、修理の難易度や費用の予測をプロに相談することが最初のステップです。

2. 修理費用の見積

修理が期待できそうな不具合内容であれば、修理の費用を見積ます。(リスタの修理サービスでは、見積査定は無料です。)

3. 廃棄費用の見積と手間

オフィスデスクはオフィスチェアとは異なり、廃棄に大きなコストがかかる場合があります。特に、大型のフリーアドレスデスクなど、解体が必要な場合は費用が大きくなりがちです。(※輸送トラック代、解体作業員代、廃棄費用など。また、オフィスの立地や建物内のエレベーターの有無や階数によっても追加コストがかかる場合があります。)まだ機能性を失っていないフリーアドレスデスクなどであれば、出張による修理のほうが廃棄費用よりも安い場合があります。

また、廃棄の際に廃棄証明書(マニフェスト)を発行するのであれば、中間業者を含めたすべての契約が必要になり、費用には換算しづらい契約の手間もあります。手間を含めた廃棄のトータルコストを把握しておく必要があります。

4. 代替商品の検討

修理費用に対して、候補となる代替商品がいくらで手に入るかを検討します。この際、廃棄費用も検討にいれます。

(リスタでは、修理だけでなく、中古オフィス家具を全国で取り扱っており、廃棄費用や修理費用を下回る中古デスクがあるか、探すお手伝いもできます。)

関西圏(リスタ大阪店)では、修理だけでなくリメイクも行っており、元と異なる天板の張替えやイメージをガラッと変えた塗装も可能です。オリジナルのオフィスデスクに直して、愛着をもってさらに長く使い続けることができます。

まとめ

オフィスデスクを修理すべき場合:

- 傷や凹みなどの損傷で、修理費用が新品購入よりも安く抑えられる場合

- 高級家具で修理・リメイクすることでさらに長く愛着をもって使える場合

- 大型のフリーアドレスデスクなど、解体や廃棄に大きなコストがかかる場合

買いなおすべき場合:

- 修理すべき箇所が、修理しにくいパーツ(折り畳みや電源部分など)の場合

- 修理費用が新品購入と同じかそれ以上になる場合

- 本体のオフィスチェアが20年以上経過しており、本体部分に限界が来ている場合

オフィスデスクは一般的な耐久年数よりも長く使えるものが多いため、さまざまな年代の中古品が市場に出回ります。オフィスチェアがすでに決まっている場合は、高さ部分を測定して座った時の高さがあうものを選びましょう。オフィスチェアと同時に探す場合でも、中古品の年代によっては高さがミスマッチになる可能性があるので、実際に座ってみて確認することをお勧めします。